청와대 회계 담당자도 상납비 깜깜

박근혜, 국정농단 보도 후 중단 지시

스스로도 ‘뇌물’ 인식한 듯

사적용도 확인 땐 도덕성 치명타

“박근혜, 배신에 거부반응 보였지만

안봉근ㆍ이재만은 증언도 거부…”

국가정보원 특수활동비 상납에 연루됐다고 지목된 박근혜 전 대통령이 검찰 수사를 피할 수 없게 됐다. 무엇보다 정계 입문 후 20년 간 친인척보다 믿었던 최측근들이 자신에게 책임을 떠넘김에 따라 박 전 대통령의 충격이 클 것으로 보인다.

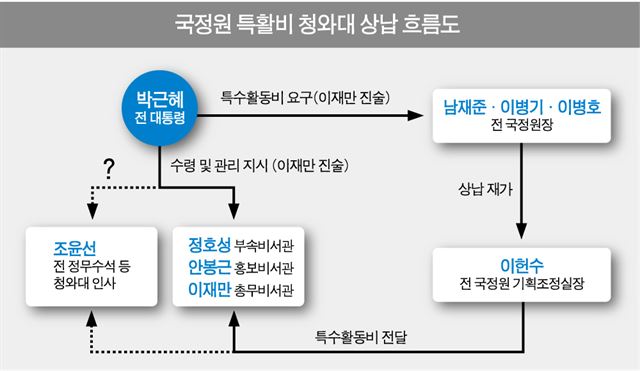

검찰의 박 전 대통령 조사가 불가피한 건 박 전 대통령에게 수십억원의 국정원 특수활동비가 흘러갔다는 진술 때문이다. 검찰은 이를 뇌물로 보고 있다. 통상적인 뇌물 수사에서 뇌물을 공여했다는 측의 진술을 확보한 뒤 진위를 확인하기 위해 받은 측을 불러 조사한다. 청와대에 돈을 건넸다는 이헌수 전 국정원 기획조정실장이나 박 전 대통령의 지시를 받아 돈을 받았다는 이재만(51) 전 청와대 총무비서관 등 문고리 3인방 진술이 나온 상태다. 박 전 대통령이 검찰 수사를 피할 수 없는 이유다.

검찰은 박 전 대통령과 3인방이 한통속이 돼 받은 돈을 개인 비리적 성격이 짙은 뇌물로 의심하고 있다. 국정원이 이 전 비서관과 안봉근(51) 전 국정홍보비서관, 정호성(48) 전 부속비서관에게 건넨 특수활동비는 공식적인 돈이 아닌 걸로 확인됐다. 검찰 조사 결과 청와대 회계 담당자가 이들이 받은 돈의 존재를 전혀 모르고 있었던 점이 이를 뒷받침한다. 돈을 건네 받을 때 대로변에서 남들 눈을 피해 전달 받은 점이나 지난해 여름 미르ㆍK스포츠재단 등 국정농단 관련 보도가 나온 뒤 국정원에 상납을 중단하라는 지시를 한 점으로 미루어 돈을 주고 받은 양측도 ‘뇌물’로 인식했다고 본 것이다. 또, 특수활동비 상납을 재가한 이병기 전 국정원장이 대통령 비서실장으로 옮긴 점도 뒷돈의 대가성을 보여주는 한 대목이다. 한 검찰 출신 변호사는 “국정원 인사, 감독 권한을 갖는 대통령과 그의 의사결정에 영향력이 막강한 것으로 알려진 문고리 3인방의 직무관련성을 부정하기 쉽지 않을 것”이라고 했다. 게다가 뇌물을 받아 어디에 썼는지는 뇌물죄 성립과는 아무 관계가 없다.

수사와 관련한 또 하나의 관심은 박 전 대통령이 일종의 ‘비자금’으로 조성한 국정원 상납금을 어디에 썼느냐다. 이른바 ‘통치자금’ 성격이 아닌 사적 용도로 사용된 것으로 명백히 드러나면 박 전 대통령이 입을 도덕적 타격은 이만저만 하지 않을 전망이다. 지난해 국정농단 사태가 불거진 후 박 전 대통령은 대국민담화에서 “단 한 순간도 저의 사익을 추구하지 않았고 작은 사심도 품지 않고 살아왔다”라고 하는 등의 태도를 일관되게 취해 왔기 때문이다. 그는 국정농단 재판과정에서도 “한 푼도 돈을 받은 게 없다”는 말을 누누이 강조해왔다.

한편, 박 전 대통령이 검찰 수사선상에 오르게 된 데 이 전 비서관 등 문고리 3인방의 변심 때문이라는 점이 눈길을 끈다. 1998년 박 전 대통령이 정계 입문한 뒤 지근거리에서 보좌해 온 3인방이 자신의 혐의를 벗기 위해 박 전 대통령을 지목했기 때문이다. 하지만 일각에선 정 전 비서관 외에 안ㆍ이 전 비서관은 일찌감치 박 전 대통령에게 등을 돌렸다고 본다. 탄핵 재판이나 올해 4월 구속 기소된 뒤 면회는커녕 재판 방청조차 하지 않았기 때문이다. 박 전 대통령 탄핵 재판부터 변호를 맡았던 채명성 변호사는 최근 한 언론과의 인터뷰에서 “세상 인심이라는 게 무섭더라”며 “탄핵 심판 때 변호인들이 그들(안봉근ㆍ이재만 전 비서관)에게 증언을 좀 해달라고 부탁했는데도 끝내 나타나지 않더라”라고 했다. 수도권 검찰청의 한 간부는 “20년을 보필하면서 쌓인 정도 있을 텐데 의리라고는 찾아볼 수 없는 것 같다”고 꼬집었다. 부친의 일로 인해 ‘배신’에 대해 지독한 거부반응을 보였던 박 전 대통령이 결국 최측근으로부터 치명적인 칼을 맞게 될 운명에 처한 형국이다.

안아람 기자 oneshot@hankookilbo.com